子育てをしていると、ついつい“写真を撮ること”ばかりに意識が向きがちです。

撮った写真を「子どもと一緒に見返す時間」が、

自己肯定感を育てる大切な行為だとご存知でしょうか?

この記事では、写真を見返すことによる子どもへの心理的効果を、

公的データや私の体験談を交えて、ご紹介していきます。

今日から取り入れられる具体的な実践方法なども御紹介します。

- 家電量販店の元カメラ販売員

- フォトコン多数入賞の現役カメラマン

- 3児の父親

- 家族写真だけで年間1万枚撮影

なぜ“写真を見る時間”が子どもの自己肯定感を育てるのか

存在承認が培われる

写真には、「その瞬間の自分」が写っています。

加工も評価も関係ない、ありのままの姿です。

心理学では、“ありのままの自分を肯定される体験”が自己肯定感につながるとされています。

いわゆる「〇〇できたから偉い!」という条件付き肯定に対して、

存在承認(無条件の承認)が培われます。

自己肯定感が培われる

写真を見返す際の親の表情や会話では高い自己肯定感が培われます

子どもの自己肯定感は、家庭での言葉かけや表情から強く影響を受けます。

文部科学省の調査でも、

「親から肯定的な言葉をかけられる」

「家族と会話する」

これらが高い自己肯定感につながると示されています。

写真を見返すと、

- 親の笑顔

- 一緒に楽しむという空気感

- 穏やかなリアクション

これらが自然と子どもに伝わります。

それらが“自分は大切にされている!”という感覚を育てます。

自己効力感が高まる

自己効力感とは、自己肯定感とはすこし異なり、

「自分ならきっとうまくいく」

「自分ならきっとできる」

と、自分自身が思うことになります。

運動会や習い事、発表会などの写真などを見返すと、

自己効力感も培うことができます。

写真には当然、”昔の子ども”が写っています。

今と比較したときに、

「できることが増えている」

「大きくなっている」

と気づくのは何も親だけではありません。

子どもにとっては過去の自分が挑戦していたことは何よりの“成功体験”の積み重ねです。

これは心理学でも効果が実証されており、子ども自身が成長を理解することで自己効力感アップにつながると言われています。

写真を見返すことで得られた意外な3つの効果 <体験談>

ポジティブな親子の会話が自然と増える

写真を見返すときは、自然とそのときの記憶が蘇ります。

強制的に“会話のきっかけ”が発生することが多いです。

「このとき、こんなことしてたんだよ」

「このとき、悔しくて泣いていたんだよ」

といった会話が生まれます。

会話の中ではネガティブな会話はほとんど生まれず、

私の子どもと亡くなる直前の私の父(おじいちゃん)の抱っこ写真を見ても、

「じいじも凄くあなたのことが大好きだったね」

といったポジティブな会話につながります。

家族の記憶が整理される

写真を振り返ることで家族間での記憶が整理されます。

どういうことかというと、

例えば、

「お食い初めでは、この子熟睡してて全く起きなかったんだよ」

と子どもの話を友人家族にあなたが話すとします。

その時、写真で振り返っていれば家族間で同じ写真が思い出されます。

「そうそう、となりで僕が代わりに食べたんだよね!」

とお兄ちゃんが答えるようなイメージです。

日常の出来事を家族間で共有しておくと周りからも「素敵な家族」の印象を持たれます。

周囲から「素敵な家族」のイメージを持たれると子どもも自信が付きます。

過去の自分との比較で“できたこと”が見つかる

自己効力感とつながる話ですが、

「できなかったことが、今はできる」ということが、

写真を見ると話題にしやすいです。

子どもは陸上を習っているのですが、

昔は負けていた子がいたのですが、随分差をつけて勝てるようになったのですが、

「あの子に勝てるようになったね」

「昔は負けていたけどね」

と話すだけではうまく伝わりません。

「ほら、このときは僅差だったのに、今では差をつけて勝てるようになったね」

「いっぱい練習したもんね」

と写真を見ながら話したほうが伝わりやすいです。

陸上じゃなくても、写真は成長の記録なので、

「前はこんなだったんだ!」

と、子ども自身が自分の成長を知れる重要なツールになります。

写真を“撮るだけ”で終わる家庭が多い理由

スマホに溜まって見返す機会がない

現代の家庭では、写真を「撮ること」はかんたんになりましたが、

「見返す時間」は意識的につくらない限り、ほとんど実現しません。

まず大きな理由として、スマホに写真が溜まりすぎる問題があります。

とある調査では、撮影枚数は年々増加しており、1年間で数千〜1万枚撮る家庭も珍しくないとのことです。

写真が増えすぎると、目的の写真を探すのが面倒になり、自然と“見返さない習慣”が生まれてしまいます。

さらに、親が仕事・家事・育児に追われ、写真を見る時間を確保する余裕がないことも理由の1つです。

「帰宅して、夕食、風呂、寝かしつけ…」という日常の流れの中で、写真をじっくり見返す時間を作るのは難しいもの。加えて、クラウドやアプリに自動保存されることで「撮った写真がどこにあるか曖昧になる」というデジタル特有の問題もあります。

整理すると

- スマホ内の写真枚数が増えている

- 見返す時間がない

- ”あの時の写真”がすぐに見つからない

以上の理由から、家族で写真を見返す機会が少ないようです。

あなたはどうでしょうか。

見返す習慣がないと効果が半減する

写真を見ることで得られる自己肯定感の高まりや親子の会話の増加といったメリットは、一度きりでは大きな効果が生まれにくいという特徴があります。

心理学では、良い体験や学びは“反復されることで強化される”とされており、写真を見返す時間も同じです。

つまり、見返す機会がただでさえ少ない現代ですが、習慣化した方が効果的なのです。

とはいいつつも

「さぁ、写真を見るぞ」

とはならないですよね。

意識的に写真をみることは結構ハードルが高いですし、それに割く時間がありません。

ですが、どの家庭にもぴったり合う方法があると思います。

参考までにどんな方法があるのか一緒に確認しましょう。

家庭でできる“見返し習慣”の作り方

テレビ

現在テレビも進化しており、民法テレビを見るだけでなく色々なことができるようになっています。

中でもテレビに写真を映して見返す方法は、家族全員で楽しめる、現代では王道スタイルです。

スマホやタブレットをテレビにミラーリングするだけで、大画面で思い出を共有できます。

小さな子どもでも写真が見やすく、「これ覚えてる!」と盛り上がりやすいのも魅力のひとつです。

特別な準備がいらず、特に大きなイベント(旅行や発表会、運動会など)を週末の“写真タイム”として時間を確保して見てみるのはいかがでしょうか。

タブレット

タブレットは、写真を“アルバムのようにめくって見られる”のが魅力です。

画面が大きく操作も直感的なので、子どもが自分でスワイプしながら楽しめます。

旅行や行事の写真を時系列で振り返ると、会話が自然と増え、家族で盛り上がるきっかけになります。

場所を選ばず使えるため、リビングでも寝室でも手軽に見返せるのが便利。

写真を見る習慣を作りやすい媒体のひとつです。

スマホ

スマホは、もっとも手軽に写真を見返せる媒体ではないでしょうか。

撮ったその場で子どもと一緒に確認でき、共有アルバムを使えば家族みんなで同じ写真をすぐに見られます。

移動中や寝る前など、ちょっとした隙間時間にも振り返れるため、

「あのときの写真を見よう!」

が簡単にできるのが特徴です。

お気に入り機能を使えば、見返したい写真だけをすぐ表示でき、会話のきっかけにもなります。

一方で、メモや記録用の写真も混ざっているため思い出に集中できなかったり、

SNSなど中毒性のあるアプリにも機が向いてしまったりするため継続性には注意が必要です。

デジタルフォトフレーム

デジタルフォトフレームは、写真を“半強制的に見返す習慣”を作りやすい便利なアイテムです。

スマホの写真を入れておけば、リビングで自動的にスライド表示され、家族が何気なく眺められます。

わざわざアルバムを開かなくても、料理中やくつろぎ時間に思い出が目に入り、会話が生まれやすくなるのが魅力です。

ちなみに私も食卓近くにおいてますが、見返すだけでなく何度も反復して

「このとき○○したよね」

と話しやすく、家族のコミュニケーションが増えるきっかけになります。

忙しい家庭でも続けやすい“見返し習慣”としておすすめです。

最近はアプリとの連携もされており、手軽にデジフォトに好きな写真を入れることができるようになっています。

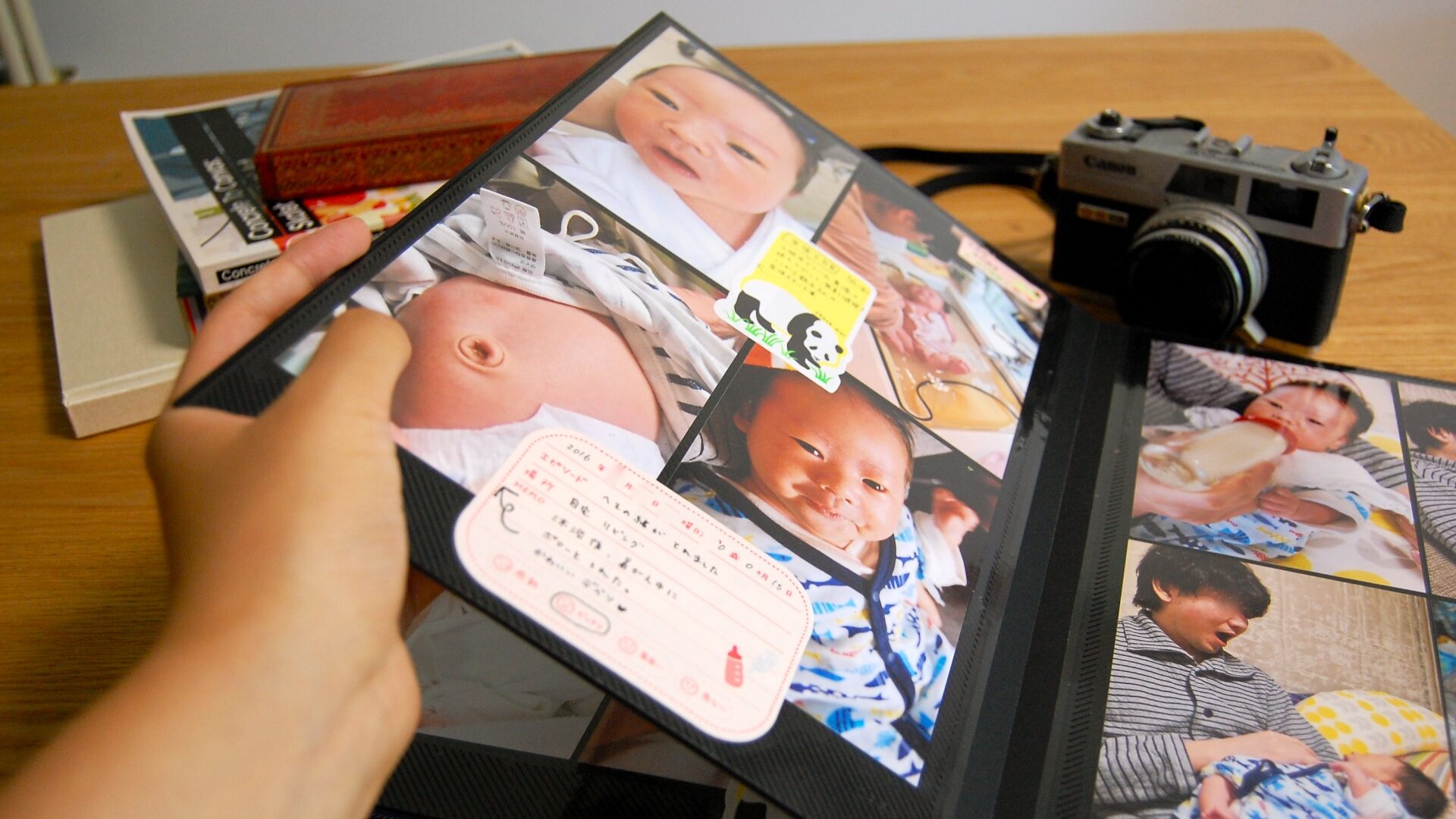

フォトブック

フォトブックは、紙ならではの“じっくり味わう時間”が生まれるのが魅力です。

ページをめくる感覚が特別で、子どもが自分で手に取りやすいのもメリット。

リビングの本棚に置いておくだけで、好きなタイミングで見返すことができます。

写真が物として残ることで、家族の成長を一年単位でフォトブック化して振り返れるのもフォトブックならではです。

デジタルと違い、集中して思い出に浸れるため、家族の会話が生まれるきっかけにもなります。

フォトフレーム

フォトフレームは、写真を“インテリア”として楽しめるのが魅力です。

玄関やリビングに飾るだけで、家族の思い出がいつでも目に入り、自然と会話が生まれます。

可愛い(かっこいい)フォトフレームも手軽に手に入ります。

とくに子どもは、飾られた自分の写真を見ることで嬉しさや安心感を感じやすく、自己肯定感にも良い影響があるようです。

季節やイベントごとに写真を入れ替えれば、家族みんなの小さな楽しみが増えて見返す習慣が続きやすくなります。

まとめ|写真を見る時間が家族の思い出と自己肯定感を育てる

写真を見る時間は、家庭でできる“自己肯定感を育てる習慣”になります。

数ある調査や心理学が示すとおり、

「親子の会話」「肯定的な関わり」「成長の実感」を、写真を見る行為が自然に生み出してくれます。

忙しい家庭でもすぐ始められる「見返し習慣」。

ぜひ、もっとも自分にあった方法を探してみてください。

ちなみにふぁみナビではミラーレス一眼の購入をおすすめしていますので、

以下の記事も参考にしてみてください。