カメラのレンズ名には、英語や数字がずらりと並んでいて「なんだか難しい…」と感じたことはありませんか?

実はこの型式、意味がわかればレンズの特徴をひと目で理解できる便利な情報なんです。

今回はこれらレンズの表記(型式)について

初心者向けにここだけは抑えて!という内容を解説します。

今回の記事を読めば、以下のレンズ表記(型式)を見た場合、

・50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067) [ニコンZ用]

・NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

・NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

- すべて手ぶれ補正が付いていること

- 画質の良いレンズはどれか

- フルサイズカメラでは使えないレンズがどれか

など、瞬時にわかるようになります。

ぜひ最後までご覧になってください。

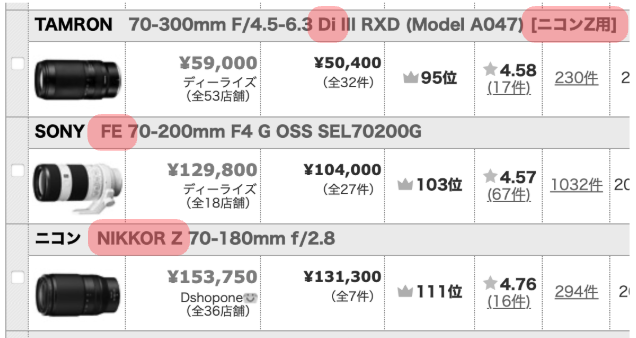

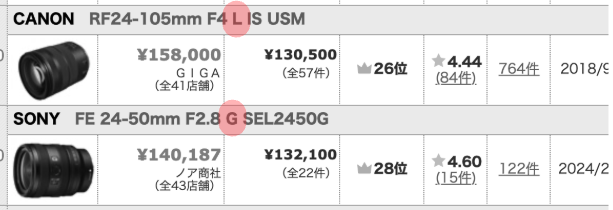

ベースは超大手の価格比較サイトの価格.comを使います。

その点でもレンズを探しやすくなると思います。

- 家電量販店の元カメラ販売員

- フォトコン多数入賞の現役カメラマン

- 3児の父親

- 家族写真だけで年間1万枚撮影

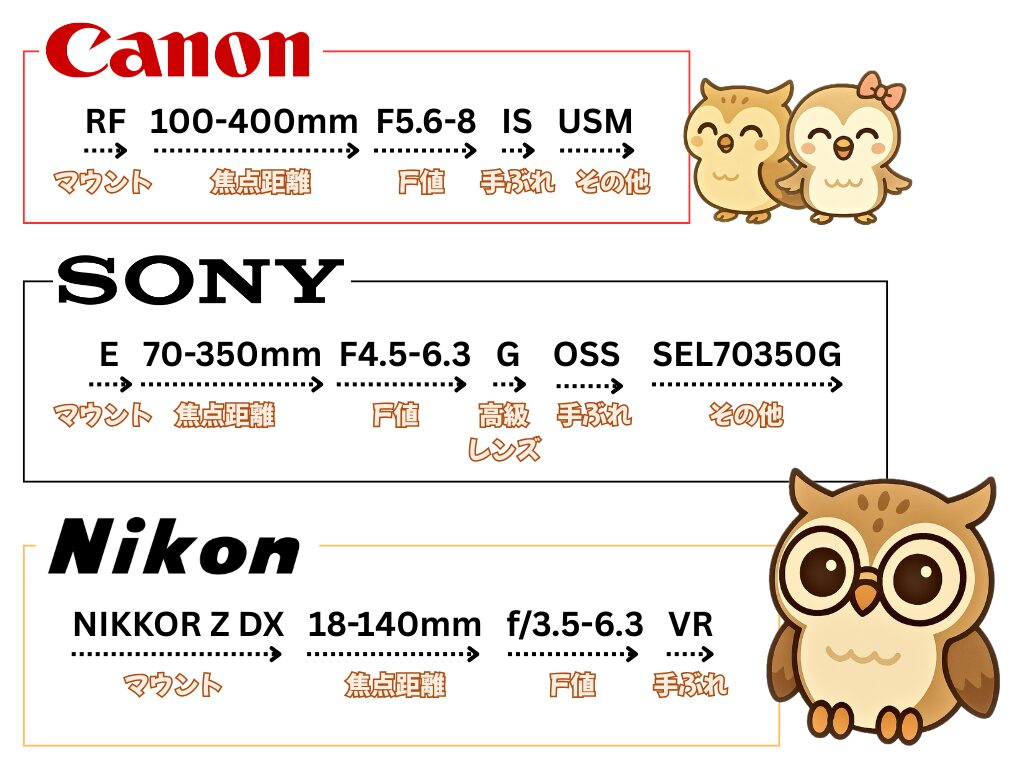

1.簡単解説

これから1つずつ説明しますが、以下の画像を確認するだけでもOK!

ある程度並びには決まりごとがあります。

以降は価格.comを参考に丁寧に解説していきます

重要なものには”★重要★”とタイトルに記載しています。

1-1. メーカー名

価格.com商品一覧にした場合に、最初に表記されるのはレンズを作っているメーカーになります。

Canon、Nikon、Sony、Sigma、Tamron など、どのメーカーの製品か確認できます。

1-2. マウント(フルサイズ or APS-C) ★重要★

メーカー名の次に表記されるのは対応マウントです。同じマウントでもAPS-C専用設計などもありややこしい・・

APS-C専用設計はマーキングしていますので以下をご確認ください。

※タムロンやシグマはレンズメーカーなので、少し表記が異なっています。

- キヤノン:RF、RF-S

→昔から〇〇-SがAPS-Cの証です。 - ソニー:FE、E

→”フルサイズ”Eマウントということで、「FE」がフルサイズの証です。 - ニコン:NIKKOR Z、NIKKOR Z DX

→ニコンではDXはAPS-Cを意味します(フルサイズはFX) - タムロン:末尾に〇〇用とメーカー名を記載

→APS-C専用設計はDiⅢ-Aなどと〇〇-Aと記載があります。 - シグマ:末尾に〇〇用とメーカー名を記載

→APS-C専用設計はDC、フルサイズ専用設計はDGと記載があります。

ミラーレスカメラになって、APS-C用のレンズもフルサイズに使えたり、その逆もできるようになりました。

しかし、フルサイズカメラでAPS-C専用設計のレンズを使う方は少数派です。

フルサイズカメラを所有している人はAPS-C専用レンズを購入しないように注意しましょう。

1-3. 焦点距離

焦点距離は「何mm」と書かれており、写真の画角に直結します。

欲しい画角のレンズを選択しましょう。

注意点は1点だけ。

お持ちのカメラに合わせて35mm判換算※すること忘れないようにしましょう。

「2.マウント(フルサイズ or APS-C)」で説明した緑マーキングの表記がある場合は約1.5倍しましょう。

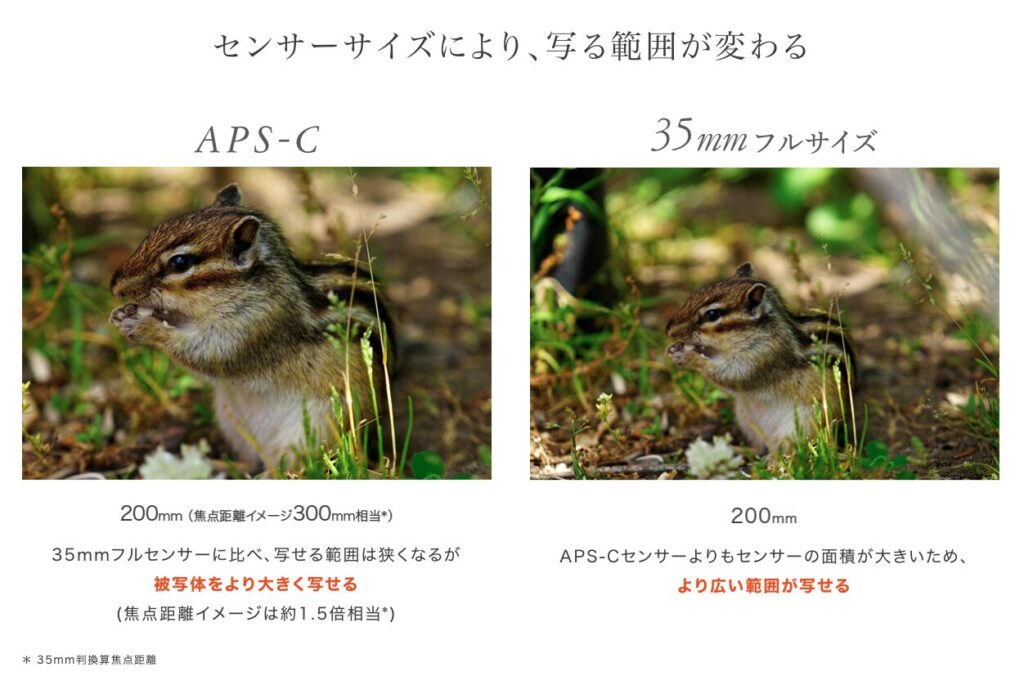

※解説:35mm判換算とは?

「35mm判換算」というのは、カメラのレンズの見え方を比べるためのテクニックです。

今のデジタルカメラは、センサーの大きさが色々あって、そのセンサーに合わせてAPS-Cセンサー用のレンズ、マイクロフォーサーズ用のレンズなど沢山あります。

これらをカメラの原点である「フィルムカメラ(35mmフィルム)」を基準にして、その大きさに合わせて考えます。

「このAPS-C専用設計のレンズ、昔のフィルムカメラで考えたらどんな広さで撮れるのかな?」

が簡単に計算できるのです。

<画像出典;ソニー公式サイト>

使用するカメラがAPS-Cセンサーであれば約1.5倍、マイクロフォーサーズセンサーであれば約2倍すると、35mm判換算完了です(厳密にはキヤノンは約1.6倍)。

例)50mmの単焦点レンズ

→APS-Cに付けると75mm

→マイクロフォーサーズに付けると100mm

の画角で撮れることがわかり、「子供を撮るときにかなりズームされてしまう」ことがわかります。

1-4. 絞り(F値)

「F5.6-8」や「F/4.5-6.3」などの表記は、レンズの明るさを表す数値です。

- 数字が小さいほど明るい(暗い場所やボケを活かした写真に強い)

- 「F3.5-5.6」と幅があるものはズームレンズのとき

→広角側で明るい方のF値、望遠側では暗いF値になります。 - 逆にズームレンズなのにF4と単一表記であれば、どの画角でもF4で撮影可能という意味になります。

初心者がよく聞く「ボケやすいレンズ」というのは、このF値が2.8以下のレンズのことです。

ズームレンズは高いですが、単焦点レンズであれば比較的お安く手にいれることができます。

1-5. 高価なレンズ(シリーズ名)

F値に記載の後に以下の文字が入っていれば高級レンズになります。

- キヤノン:L

→レンズには赤いリング模様がつきます - ソニー:G、GM(G Master)

→レンズ本体に”G”や”GM”の文字がつきます - ニコン:S-Line

→レンズ本体に”NIKKOR S”の文字がつきます - シグマ:Art

→レンズ本体に”A”の文字がつきます。

これらは描写力・耐久性に優れ、価格も高めですが、プロやハイアマチュアに人気があります。

1-6. 手ぶれ補正 ★重要★

手持ち撮影で役立つのが手ぶれ補正機構ですが、こちらもメーカーにより表記はさまざまです。

「1-5.高価なレンズ」の後に表記されることが多いです。

- キヤノン:IS (Image Stabilizer)

- ニコン: VR (Vibration Reduction)

- ソニー: OSS (Optical SteadyShot)

- タムロン:VC (Vibration Compensation)

- シグマ: OS (Optical Stabilizer)

各社「他社とは違う!」と言いたげにバラバラですが、知っていたら一気に見やすくなります。

望遠レンズでは必須性能になりますが、広角側のレンズでは意外とついてない場合も多く、「1-5.高価なレンズ」なのに手ぶれ補正がない!ということもあります。

「どうしてこのレンズは安いの?」と感じるときには手ぶれ補正を省略していないか確認しましょう。

1-7. その他の表記

そのほかにも、レンズの特徴を示す略語があります。

- USM / STM / HSM / LM:オートフォーカスの駆動方式

- ED / UD / APO:色収差を抑える特殊レンズ

- Macro / Micro:接写(マクロ撮影)対応

上記の略語の説明は省略しますが、

「わざわざ表記している」ということは各メーカーのこだわりがあり、アピールしていることを覚えておきましょう。

こうした略語を知っておくと、自分に必要な機能を持つレンズかどうか判断しやすくなります。

2. 例で読み解いてみよう

最後に実際のレンズ型式を改めて確認してみましょう。

- Canon RF 50mm F1.8 STM

RF = マウント、50mm = 焦点距離、F1.8 = 明るさ、STM = 静かなAFモーター - Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS

FE = マウント、70-200mm = 焦点距離、F2.8 = 明るさ、GM = 高級グレード、OSS = 手ぶれ補正 - Nikon Z 24-70mm f/4 S

Z = マウント、24-70mm = 焦点距離、f/4 = 明るさ、S = 高性能グレード

いかがでしょうか。

難解な英語の羅列ですが、分解してみるとわかりますよね。

3.まとめ

レンズの型式は、英語や数字が羅列しているだけに見えて、実は「どんな特徴を持つレンズか」を表す便利な情報です。

メーカー名・マウント・焦点距離・F値・シリーズ名・手ぶれ補正・その他略語を順に見れば、初心者でもすぐに理解できるようになります。

次にレンズを選ぶときは、ぜひ型式の意味を読み解きながら自分に合った一本を探してみてください。