「父親の育児参加ってどれくらい進んでいるの?」

「父親が育児に参加してくれない」

「もっとお父さんも積極的に育児してくれたらな~」

現在は、夫=仕事、妻=育児家事という固定観念が変化してきています。

私は3児の父ですが、それでも「家のことは妻に任せっきりだな」と感じることが多々あります。

家事や育児を分担することの大変さ、そしてそれ以上に子どもたちと過ごす時間の大切さ。

実態がどうなっているのか気になりませんか?

厚生労働省や内閣府の公的データによれば、日本の父親の育児参加率はまだまだ低いのが現状です。

これには、職場環境や社会の意識など様々な要因が絡んでいます。

本記事では、公的調査データをもとに、父親の育児参加の現状や課題、改善策について詳しく解説していきます!😊

「父親も積極的に育児すべきだ!」とか

「父親は何もやっていない」とかお伝えしたいわけではありません。

フラットな視点で現況を捉えてみませんか?

それでは始めましょう!よろしくお願いします。

1. 公的データで見る父親の育児参加率は?

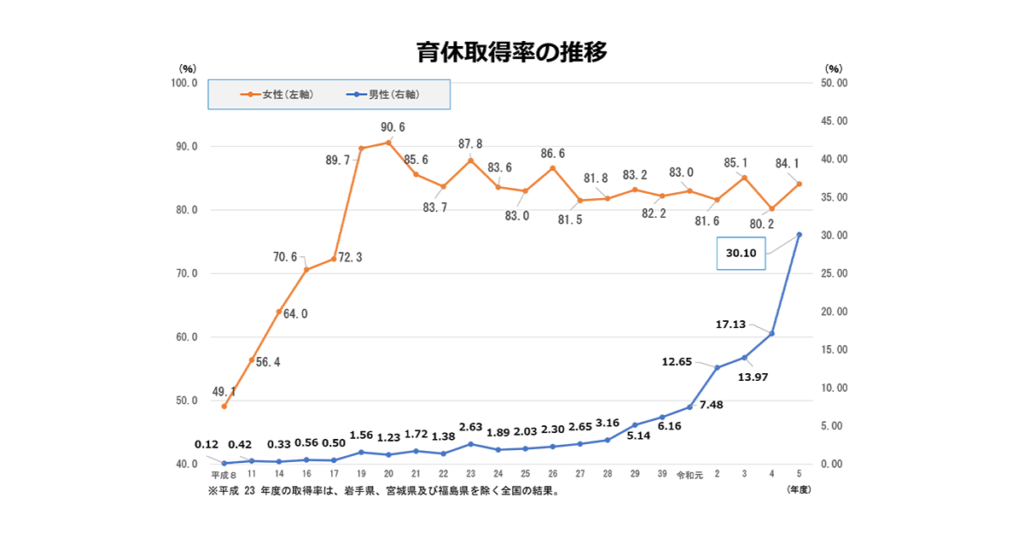

1-1.育児休業の取得率(厚生労働省の調査より)

厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」(2023年)によると、男性の育児休業取得率は30.1%と、初めて3割を超えています。

女性の育休取得率が約80%であるのに対し、男性はまだまだ大きな開きがあります。育児休業を取得したいと考える男性は増えていますが、職場の風土や経済的な理由から取得に踏み切れないのが実情です。

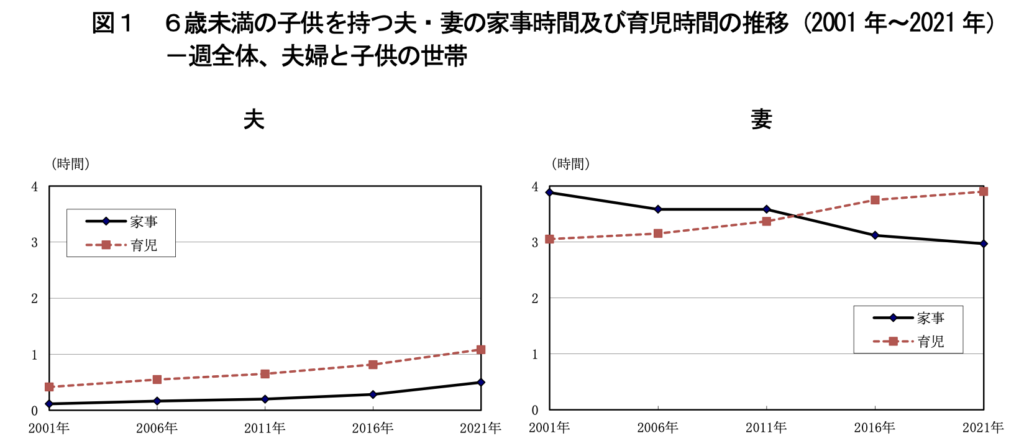

1-2.父親の育児時間(総務省の調査より)

育児休業取得率=育児参加率とは限りませんので別の調査も確認しましょう。

総務省の「令和3年社会生活基本調査」(2021年)によれば、6歳未満の子どもを持つ男性の育児関連時間は、1週間平均1時間5分となっています。

ピンとこないかもしれませんが、妻は3時間54分ということから4倍近い差があります。

過去の調査からの推移は下図のとおり。男性の育児時間はこれでも上昇傾向にあります。

➡ 「育児に関わりたいけど、実際には時間が取れない」という現実が浮き彫りに。それでも育児参加は上昇傾向!

2. 父親の育児参加が進まない理由

2-1.職場環境の問題

日本労働組合総連合会調査では長時間労働や管理職の育休取得に対する風当たりが指摘されています。

日本労働組合総連合会(連合)が実施した「仕事と育児の両立支援制度に関する意識・実態調査2023」では、長時間労働や管理職の育休取得に対する風当たりが、父親の育児参加を妨げる要因として指摘されています。

日本の企業文化では、男性が長時間働くことが一般的とされています。管理職になると、さらに育児休業や時短勤務が難しくなるケースも多く、これが育児参加の大きな障壁となっています。働き方改革が進んではいるものの、実際には仕事と家庭の両立が難しい状況です。

2-2.社会的な固定観念

内閣府の男女共同参画白書では「男性は仕事、女性は育児」という意識が残っている。

内閣府の「令和5年版男女共同参画白書」では、「男性は仕事、女性は家庭」という固定的な性別役割分担意識が依然として存在し、これが長時間労働や転勤を当然とする雇用慣行など、「昭和モデル」と称される制度や慣行に影響を及ぼしていると指摘されています。

男性が家事や育児を行うと「手伝い」と見られがちで、家事分担の意識に差が出てきます。これにより、男性自身が積極的に育児に参加しづらい雰囲気が生まれています。固定観念を変えるためには、教育やメディアの影響が重要です。

2-3.育児支援制度の不足

厚生労働省の調査では育児休業給付金の制度や、フレキシブルな働き方が浸透していないことも懸念されています。

育児休業中の所得補償として、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。具体的には、休業開始から180日目までは賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。これら収入減少を懸念して育児休業の取得をためらう男性も多いのが現状です。

また、フレックスタイム制や在宅勤務の制度がいまだに整っていない企業も多く、これが育児参加を妨げています。

➡ 制度はあっても、使いにくい現実が問題。

3. 父親の育児参加がもたらすメリット

私自身もそうしているように是非とも父親には育児に積極的になって欲しいところです。

これから父親が育児に参加するメリットについて話していきます。

仕事の替えは効きますが、父親の替えは効きません。

ぜひとも以下を参考にしてください

3-1.子どもの認知能力の向上

父親が積極的に育児に関わることで、子どもの認知能力が向上します。

例えば、読み聞かせや日常会話を通じて、語彙力や問題解決能力が高まります。

3-2.社会性や対人スキルの向上

父親と過ごす時間が長いほど、子どもはコミュニケーション能力や共感力が育ちます。

ダイナミックな遊びやルールを伴う遊びが、協調性や対人スキルの向上に役立ちます。

3-3.自信や自己肯定感の向上

父親の肯定的な言葉やサポートが、子どもの自己肯定感を高めます。

励ましや承認が子どもの挑戦意欲を後押しします。

➡ 父親の育児参加は、子どもの成長に多角的な良い影響をもたらします!

他にもたくさんありますよ!気になる方はぜひ以下の記事を参考にしてみてください

まとめ

- 父親の育児参加率はまだ低いが、改善の兆しも!

- 制度の利用と意識改革で、無理なく育児に関わろう!

- まずはできることから、育児に参加してみよう!

「育児って大変そう…」と感じているなら、まずは短い時間でも子どもと一緒に過ごすところから始めてみてください!😊