「自己肯定感ってよく聞く」

「怒っちゃダメなんでしょ?」

「本当に必要?」

と感じる方へ。

わたしも”自己肯定感”に具体的にどう関わるべきか考えたことがありました。

特に、声掛けの仕方によくSNSにも流れストレスを感じることさえありました。

この記事では、文部科学省や内閣府などの調査データをもとに、

- 自己肯定感が子どもになぜ必要なのか?

- いつまでに自己肯定感は育てるべきか?

- 子供とどう関わればよいか?

- 誰でもでできる実践

を分かりやすく解説します。

1. 自己肯定感とは?

自己肯定感とは、ありのままの自分を認める力のことを言います。

失敗しても「自分には価値がある」と思える力であり、自分の存在を大切に思える土台ともいえます。

重要なことは、

2. 自己肯定感のある子どもはどうなる?

自己肯定感が子供に与える影響についてこども家庭庁が実施した国際比較調査「我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査(令和5年度)」の調査結果と、同じくこども家庭庁が実施した「こどものウェルビーイングに関連するデータ・統計に関する調査(令和6年度)」を使用します。

こちらの調査結果によると自己肯定感の高い子どもは

- 生活満足度が高い(幸福感が高い)

- ポジティブな感情を感じる傾向が高い(感情が安定)

- 自分の将来に対して明るい気持ちを持つ(目標を設定しやすい傾向)

- ストレス耐性が強い(困難にも前向きに挑戦)

つまり、自己肯定感が高いと幸福感が高く、感情も安定しやすく、目標に果敢に挑戦するような子になりやすくなるようです。

自己肯定感が高いと多くの良いことが起きるようですね。

自己肯定感が高いことに対するデメリットは?

今回は出来るだけ公的データを基にしています。現時点では自己肯定感が高いことに対するデメリットまでは公的調査では確認できませんでした。

しかし、一般的には

・リスクを軽視してしまう

・他人とぶつかってしまう

・助言を聞きにくくなってしまう

などが考えられているようでバランスが重要なようです。

3. 自己肯定感は何歳までに育てるべき?

個人差があるのでもちろん一概には言えませんが、

結論から言うと、幼児期〜小学校高学年(9歳〜12歳)ごろまでに土台を築くことが理想のようです。

文部科学省の子どもの徳育に関する懇談会によると、

自己肯定感は乳幼児期に獲得し、小学校高学年で育成される

とのこと。

一方で「自己に対する肯定的な意識を持てず、自尊感情の低下などにより劣等感を持ちやすくなる時期でもある。」とも記載があり、親としては十分に子どもの扱いに注意する必要のある時期とも言えます。

高学年を過ぎ、中学生になると、親や友達と異なる自分独自の内面の世界があることに気づき始め、自意識と客観的事実との違いに悩むなど、様々な葛藤の中で自らの生き方を模索し始めます。

つまり、幼児期〜小学校高学年(9歳〜12歳)ごろまでに土台を築くことが理想ですが、思春期を過ぎるまで自己肯定感の育成は重要なのかもしれません。

4. 自己肯定感を育む方法とは?誰でもできる具体的な実践手法

自己肯定感は、日々の親子の関わりの中で自然と育っていきます。

以下に、これまでもブログ内で紹介したものを織り交ぜて実践的な方法をご紹介します。

「すごいね」

「やればできるね」

のような声がけではなく自然と会話が産まれつつも自己肯定感が上がる方法をピックアップします。

実践① 写真や思い出を一緒に振り返る

幼い頃の写真を一緒に見ながら、子どもと会話してみましょう。

「このとき頑張ってできたよね」

「難しいこともチャレンジしてて凄いよね」

「このときに比べたら色んなことができるようになったよね」

などと会話することで、子どもは“自分は愛されている”と実感し、自己肯定感が育ちます。

※参考記事

ベネッセ教育情報「子どもの自己肯定感がグンと高まる声かけと接し方のちょっとしたコツ」

実践② 絵本を一緒に読む

寝る前の15分、子どもと一緒に絵本を読みましょう。特に絵本を読むことに集中するだけでなく、

「うさぎさんはどう感じたのかな」

「あなただったらどう考える?」

など子どもと会話しながら読むことをおすすめします。

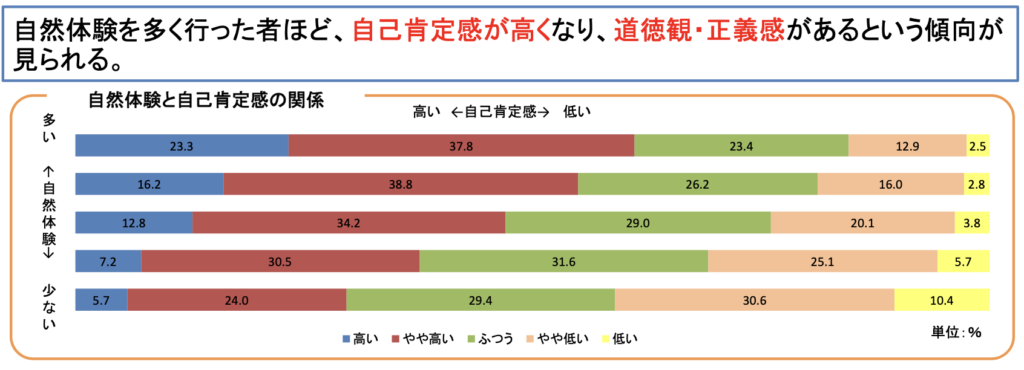

実践③ 公園に連れて行く

積極的に公園に連れて行きましょう。公園というのはできれば屋外にある公園のこと。

できれば自然体験の方が良いという調査結果(※)もありますが、公園に行っている子どもは経験的に明るい元気な子どもが多い印象です。

「一緒に遊ぶの大変」

「知り合いに会うと気まずい」

こう思う方も多いと思いますが、わたしは別に隣で一緒に遊ぶ必要は必ずしもないと思います(子供の年齢によります)。

公園で缶コーヒーを一本ベンチに座りながら飲みましょう。

子供は好きに遊ばせておきましょう。それだけでOKです。

5. まとめ|親ができることから始めればOK

自己肯定感は「子どもを特別扱いする」ことではなく、

「子どもが自分を受け入れ、信じられるようにする」ための土台です。

最近は子どもの自己肯定感にフォーカスされることが多いですが、重要なのは親の声掛けがストレスにならないこと。

咄嗟の時にはわたしも怒ることがありますし、親父自身辛いこともあると思います。

ぜひ、難しく考えすぎず、実践でお伝えした内容から一つだけでもやってみてはいかがですか?

その積み重ねが、将来「自分で考え、自分で選ぶ」力のある子につながります。